А.В. Распопина, врач и педагог

Антонина Васильевна Распопина родилась 16 ноября 1928 года в маленьком сибирском городке Камне-на-Оби, расположенном посередине между Новосибирском и Барнаулом и насчитывавшем в те времена чуть больше 25 тысяч жителей. Отец и мать ее, мои дед и бабушка, были выходцами из бедных крестьянских семей Пензенской и Вологодской губерний, в предреволюционные годы отправившимися искать лучшей доли в Сибири.

Дед, Василий Андреевич Каблуков, человек по характеру веселый и дружелюбный, плотничал в разных совхозах и артелях, на одном месте подолгу не засиживаясь. Бабушка, с детства жившая «в людях», вынуждена была ездить за ним, а значит, тоже часто менять места работы. Оба они получили только начальное образование, впрочем, для деревенской жизни тех лет его вполне хватало, а дед, по рассказам, немало читал, особенно выделяя историко-авантюрные романы Сенкевича и Дюма.

Хорошая, пусть даже и легкая, литература, таким образом, в семье появлялась и не могла не оказать влияния на подрастающего ребенка.

Мама, обладавшая отличной памятью, хорошо и усердно училась. К слову сказать, в старших классах, уже в Новосибирске, куда они с бабушкой переехали к родственникам в военные годы, учителем немецкого языка у нее была Варвара Афанасьевна Булгакова, сестра великого писателя.

Дед был призван на фронт летом 1942 года, погиб 4 сентября 1944 года в Прибалтике, в деревне Вана Антела (Эстония).

Осиротевшая семья жила на картошке, тоже, по сути, «в людях» – то у сестры деда, то у сестры бабушки.

В 1946 году мама окончила школу и поступила в медицинский институт. Ее лучшими подругами на всю жизнь стали там Галина Семеновна Сальникова (по мужу – Соколова), впоследствии один из ведущих травматологов новосибирской больницы № 34, и Конкордия Анатольевна Торбина, акушер-гинеколог, ныне проживающая с дочерьми и внучками в Санкт-Петербурге.

Забегая вперед, не могу не сказать о том, что подруги мамы и их дети стали и мне близкими, практически родными людьми.

В 1952 году мама окончила институт, избрав профессию хирурга-ортопеда – не самую легкую для хрупкой женщины маленького роста. Много десятилетий спустя на вопрос, почему именно она выбрала этот путь, мама отвечала: «Я поняла, что лекарства помогают далеко не во всех случаях, иногда помочь человеку, особенно ребенку, может только скальпель».

Первую и очень нелегкую медицинскую практику она получила в исправительном учреждении УФСИН по Омской области, куда была направлена по распределению. Там, по ее рассказам, к совсем молоденькой докторше, терпимо относилось и начальство, и заключенные, даже уголовники, не говоря уж о политических.

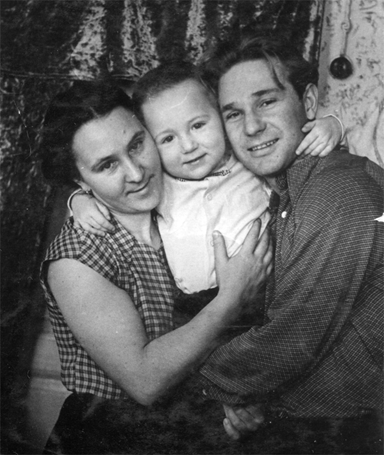

Впрочем, уже через год она вернулась в Новосибирск, где бабушка снимала комнату у родственников молодого человека, Николая Афанасьевича Распопина, которому и предстоит вскоре стать маминым мужем, а спустя два года моим отцом.

В том же году ее приняли на работу в детское отделение знаменитого НИИТО (тогда еще – ВОСХИТО) им. Я.Л. Цивьяна, которым заведовала Н.С. Андрушко. Я неплохо знал многих врачей и светил института, поскольку сам в детские и отроческие годы лечился там от последствий полиомиелита. Детское отделение НИИТО с 1957 года как раз и вынуждено было бороться за выживание детей, пострадавших от эпидемии этой болезни.

Подобно тому, как она училась, так же мама и работала – усердно и ответственно. Оперировала и вела послеоперационных больных. Многие родители буквально охотились за ней, тогда еще молодым врачом, чтобы именно она вела детей после операций. Я доподлинно знаю это потому, что иные из них на всю жизнь стали верными друзьями моих родителей, а их дети – моими ближайшими друзьями…

Увы, сегодня почти все эти замечательные люди отошли в мир иной, но память о них будет жить до тех пор, пока живы те, кто о них помнит.

Врач всегда врач. И на работе, и на отдыхе. Кого только не консультировала мама, кому только не оказывала помощь: родственникам и их детям, друзьям, друзьям друзей, соседям и соседям соседей. Вероятно, о ней, как и о ее подругах по институту, смело можно сказать: счастье – в работе. А в жизни?

Трудясь много и честно, мама постепенно собирала материалы к кандидатской диссертации, которая практически была уже почти готова к 1969 году, когда в одночасье умер от инфаркта миокарда мой отец. Выбиралась из мрака мама долго. К счастью, рядом всегда была бабушка и друзья, о которых я говорил. К тому же, кормилец в семье теперь остался один – мама. Ей пришлось уволиться из НИИТО: ночные дежурства, долгие командировки и скромный заработок уже не позволяли ей во всех смыслах обеспечить семью.

С 1970 года она работает преподавателем в Новосибирском медицинском училище, а спустя несколько лет переходит в Новосибирский государственный педагогический институт, для работы на кафедре анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности. Там она, как и всегда, работая на совесть, читая лекции и ведя практические занятия, выполняя административные функции, находит новых друзей, среди которых ближе всех стали ей семьи Ю.И. и Л.Э. Пайкиных, и А.Ж. и С.А. Жафяровых, общение с которыми продолжалось более сорока лет.

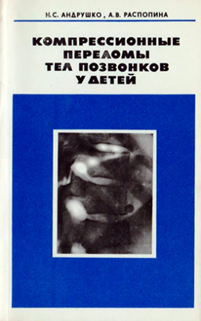

В 1977 году увидела свет единственная книга, написанная мамой в сотрудничестве с ее бывшим руководителем в детском отделении НИИТО Надеждой Семеновной Андрушко, «Компрессионные переломы тел позвонков у детей» (М.: Медицина). Годом раньше она успешно защитила диссертацию.

Интересно, что эту монографию можно купить у букинистов и сегодня. Стало быть, материал, в ней изложенный, не устарел.

Из аннотации к книге:

«Монография основана на многолетнем собственном материале. Большое число клинических наблюдений и тщательно разработанная схема обследования больных дали возможность авторам определить частоту переломов позвоночника у детей, изучить обстоятельства и механизм травмы, установить наиболее характерную локализацию повреждения, уточнить жалобы и клинические симптомы в различные сроки после травмы. Значительное внимание в ней уделено рентгенологической характеристике компрессионных переломов тел позвонков у детей, особенно состоянию замыкающих пластинок и межпозвонковых дисков. Детализирована дифференциальная диагностика. Систематизирована методика двухэтапного функционального лечения со стабильной укладкой и обоснована продолжительность этого лечения. Длительные сроки наблюдения позволили изучить динамику восстановительных процессов и исходы лечения, выявить осложнения, а также ошибки в диагностике и лечении этой группы больных. Представлены материалы, подтверждающие возможность раннего развития остеохондроза позвоночника у детей после компрессионного перелома тел позвонков, выявлены ранние

прогностически неблагоприятные клинические симптомы. В приложении дана схема обследования больных, приведены основные жалобы и клинические симптомы, а также примерный план лечения этой группы.

Монография рассчитана на травматологов-ортопедов, хирургов, педиатров и врачей лечебной физкультуры».

Работала мама до конца 80-х, когда вышла на пенсию, к радости бабушки, у которой теперь появилась хорошая помощница по дачным трудам.

Очень много сил, энергии было у этой маленькой совестливой женщины, положившей всю свою долгую жизнь на труд и заботу о сыне, пишущем эти строки, для которого мама, страдавшая в последние годы жизни остеопорозом и тяжело уходившая в конце 2023 года после падения и многочисленных переломов от жировой эмболии, была и мудрым учителем, и личным врачом, и самым добрым, верным и дорогим другом.

Об авторе:

Распопин Виктор Николаевич, 1955 г.р., сын героини очерка, журналист, литературный критик, в прошлом экономист, редактор издательского центра муниципальной гимназии № 1

(авторский сайт: Raspopin.den-za-dnem.ru; дзен-канал: https://dzen.ru/id/5de50938ddfef600b0c06bdc).

Просим отправлять Ваши оценки и комментарии по адресу

nskveteran@yandex.ru

или оставить комментарий на сайте.

Огромное спасибо автору за лёгкий теплый рассказ о маме. В то же время мощном о сильном человеколюбивым человеке. Прочитала с большим трепетом в сердце.